39ème fil: Nos crimes ne seront pas oubliés

Approche-toi, mon souffle est si faible. Il faut que tu entendes. Ecoute. Ecoute. Ma mère se louait dans les fermes. Elle me disait que ses grands-parents avaient eu une belle maison en ville, mais je ne crois pas. Elle inventait pour me faire souffrir. Son frère se souvient qu’elle l’embrassait, qu’elle chantait, chatouillait. Moi, elle me battait. Même quand je n’avais rien fait. Elle disait, tes sales cheveux roux, ta sale peau blanche. Parce que je suis née à cause des barbares. Maintenant que je suis vieille, je dois tout revivre, encore, encore une fois alors qu’elle est morte depuis si longtemps. Elle se remet à me fouetter avec des ronces dans un chiffon pour ne pas s’égratigner les mains. Mon dos et mes bras saignent, mes yeux saignent, ils vont tacher ma paillasse que je garde pour toi. Pourquoi est-ce toujours mon tour de vider le pot de chambre ? Le morceau de pain le plus petit est pour moi. J’ai faim, Maman, s’il te plait, donne-moi, j’ai faim. La nuit, même en hiver, tu m’arraches la couverture, les fermiers me l’ont donnée, rends-la moi, il gèle. Alors je me mets avec le premier homme qui veut de moi, qu’il me protège, que je m’échappe. Mon ventre grossit, je le cache, il grossit à merveille. Le bébé nait, une petite fille, ta mère, c’est ta mère, cette petite fille, quel miracle. Elle me jette des pierres, elle crie:

– Putain ! Truie! Avec mon frère !

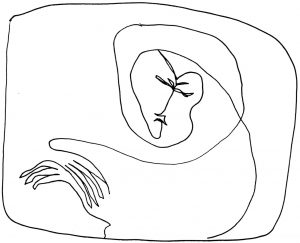

Nous partons dans une autre ferme, moi, mon oncle. Ils nous prennent tout de suite. Mais pas de grain en échange de notre travail, juste un lopin. Toute la journée, courbés sur les champs du maître, nous sarclons, nous enlevons les pierres, nous fauchons, nous soulevons les lourdes bottes de foin à la pointe de la fource, aïe, mon dos. Et quand la longue journée de travail s’est engloutie avec le coucher du soleil, à tâtons, nous nous acharnons sur notre bout de terre. Une nuit, nous rentrons des champs, l’homme se met à crier, il saute sur place, il agite les bras. Ma petite fille, vois-tu les ombres blanches dans nos plates-bandes ? Il ne reste rien. Les chèvres du maître ont la panse gonflée à éclater par nos tendres légumes. Je vais me coucher, mais lui, mon homme, il reste dehors. Il ne dit rien. Il ne crie plus. Quand je me réveille, la petite lampe à huile, celle que utilisons si rarement, tu sais, par économie, éclaire le coffre béant, éclaire les balluchons déjà noués. Je lui dis, où allons-nous ? Nous ne trouverons pas de travail, c’est trop tard dans la saison !

Son visage sort de l’ombre. Il m’effraie. Il ressemble à un barbare, dur, méchant. Ses dents dépassent de sa bouche, comme un loup. De larges coulées rouges luisent sur ses joues et sur ses mains. Il a vu mes yeux qui le regardent. Alors, il me tourne le dos. Il fourre dans un sac des outils qui appartiennent au maître.

– Que fais-tu ? Le maître dira à ses hommes de nous pourchasser !

Il me dit :

– Non, non, le maître n’ordonnera rien du tout. Mais il faut partir, vite.

Il prend les sacs, il posse notre petite fille qui commence tout juste à marcher sur l’âne de la ferme, elle est contente. Je le suis, le nouveau-né balancé dans mon châle. Il fait toujours nuit. J’ai peur, mais mon coeur bat de fierté. Nous avons un âne !

En passant, je vois que la porte de la grande maison n’est pas verrouillée pour une fois. Je m’approche. Les jambes de la maîtresse sont toutes tordues sur le sol, son bébé immobile à côté d’elle dans une flaque sombre. Je ne sais pas si je veux qu’elle soit morte ou vive. Mon homme me tord le bras pour m’emmener.

En passant, je vois que la porte de la grande maison n’est pas verrouillée pour une fois. Je m’approche. Les jambes de la maîtresse sont toutes tordues sur le sol, son bébé immobile à côté d’elle dans une flaque sombre. Je ne sais pas si je veux qu’elle soit morte ou vive. Mon homme me tord le bras pour m’emmener.

– Ne regarde pas. Ne t’arrête pas.

La maîtresse tourne la tête vers moi, sa bouche gargouille des mots. Sa main attrape la jambe de son bébé.

Nous marchons longtemps, de nuit. Les sacs sont remplis de nos affaires, des outils du maître, deux robes de la maîtresse, d’autres choses encore, quelques pièces d’argent, je les cache dans la huche à pain. Tu les prendras, bientôt, tout bientôt. Ça pèse sur l’âne qui marche, qui marche. Je marche. Mon homme avance, la tête penchée, sans entendre, sans voir, comme un boeuf qui tire une charrue trop lourde. La nuit, marcher. Le jour, dormir. La nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit. Enfin, il s’arrête.

– Ici, dit-il.

Ici, oui, ici. Il arrache les buissons, les orties. La clairière où tous les enfants sont nés. J’attache des joncs, des brassées de jonc, pour faire une hutte. Il plante, je fauche. Il chasse, j’étripe. Il attrape une chèvre échappée. Je la trais, les enfants crient de joie en buvant du lait au miel. Les bijoux, il les emporte pour les échanger contre du grain. Je dis, non, non, il ne faut pas, ils vont nous pendre, mais il n’écoute plus. Les robes aussi, parce que je n’ai jamais osé les mettre. Je m’attendais tous les jours à ce qu’on nous arrache à notre clairière et qu’on nous traîne aux gibets.

Personne n’est venu, personne ne viendra, comme si nos maîtres n’étaient pas morts. Comme s’ils n’avaient jamais existé. Sont-ils vraiment morts, est-ce que tu sais ? Montre-moi les pièces d’argent, que je les touche. Maintenant, elles sont à toi, cache-les bien. Je n’ai jamais voulu que ma fille sache, je n’aurais pas supporté. Tu as tout entendu. Je mourrai, apaisée, car ce ne sera pas oublié.