44ème fil: Mon père était rongé d’envie

Ma mère s’inquiétait.

– Nous n’avons pas assez de bras.

– Les enfants aideront.

– Ils sont encore si petits.

– Je travaillerai pour quatre.

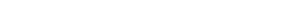

Du côté des collines vivait le cousin de la belle-soeur de Papa. Vers la rivière, le frère de Maman. Tous deux avaient agrandi leurs terres, accumulé les métayages, racheté des domaines avec de belles demeures à étage. Mon père en était rongé d’envie. Malgré les craintes de Maman, ils ont emprunté, ils ont négocié des heures avec de vieux paysans, ils ont payé l’abbé pour qu’il bénisse les nouveaux champs, les outils. Deux étés, les récoltes ont été bonnes. Papa comptait, remboursait écu d’or après monnaie de cuivre. Le troisième été, Papa s’est blessé au pied. Les champs n’ont pas été assez entretenus, la mauvaise herbe y poussait, les rares épis portaient peu, et le soleil qui restait caché.

Ils ont revendus une partie des champs, les meilleurs outils, les bêtes. Les paysans savaient qu’ils pouvaient leur offrir peu, comme les baillis attendaient, le crochet à la main. Il n’y avait pas assez pour rembourser. Il n’y avait pas assez à manger. Papa et Maman chuchotaient en nous regardant. J’avais peur. S’ils nous emmenaient au fond de la forêt pour nous perdre, comme dans les histoires ?

C’est par la voisine que j’ai su.

– Tu n’as pas à faire la fière alors que ta mère s’est mise aux enchères.

J’ai couru à la maison demander à ma grande sœur. Elle s’est moquée de moi. Mais elle m’a suivie quand je suis allée trouver Maman qui rentrait notre dernière chèvre. C’était vrai.

– Pourquoi Papa ne se vend-il pas, pourquoi toi? A crié ma sœur.

– Les hommes se vendent mal, parce qu’ils sont difficiles à maîtriser. Papa est plus fort que moi, il s’occupera des champs, il vous nourrira.

– Et nous ? Et moi ? a demandé ma sœur.

– La chèvre ? Nous pourrions vendre la dernière chèvre, j’ai ajouté.

– Vous avez besoin de son lait.

– Tu ne vaux rien ? Moins qu’une chèvre ? Et moi ? A dit ma sœur.

– Tu es trop petite.

– Je ne suis pas petite. Tu sais tout le travail que je fais, je lave, je cuis, je trais, je fauche.

– Mais arrête, j’ai dit à ma sœur, je ne veux pas être esclave.

– Nous ne vendons pas nos enfants, a dit Maman qui s’est mise à traire la chèvre en silence.

C’est l’abbé qui a mis le plus haut prix, il avait de quoi. Nous en avions tous peur, parce qu’on le disait méchant, avare, violent. Dans le village, les gens me tapotaient la tête:

– Tu as une bonne mère qui s’est sacrifiée pour sa famille.

J’étais fière, même si elle me manquait. Je ne voulais pas être vendue. Mais ma sœur a supplié mon père, qu’on voyait triste sans sa femme. Il était assis, la tête dans les mains, devant le gruau brûlé que j’avais préparé.

– Père, nous sommes tous malheureux, vendons la chèvre, les autres champs. Nous partirons dans la forêt, nous cueillerons, tu chasseras. Que peut-il nous arriver de pire que de perdre Maman ?

Il l’a giflée.

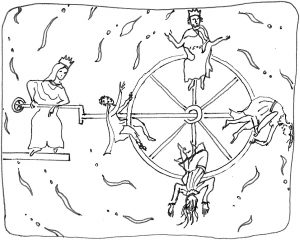

Le dimanche, je cueillais des fraises dans le bois et je les apportais à ma mère. C’était loin. Je devais me lever à l’aube pour rentrer avant la nuit. Je frappais à la cuisine du prieuré. Ma mère ouvrait la fenêtre, une belle fenêtre avec des carreaux en verre coloré. J’avais si peur de l’abbé, qui était vieux et fort et gros, avec une bouche de crapaud et de vilains cheveux gris toujours sales, que je grimpais vite par l’embrasure. Elle me grondait d’être venue. Puis elle m’embrassait et me coupait une fine tranche du lard qui pendait dans la cheminée. Elle me demandait:

– Ton frère tousse-t-il toujours?

– Oui.

– Ta soeur lui fait boire les herbes que j’ai envoyées ?

Mon frère est mort par la suite, c’est ma mère qui l’a enterré.

– Il faut que tu le fasses, toi.

– Elle ne me laisse pas bouillir de l’eau, elle dit que le chaudron est trop lourd, que je me brûlerais.

– Je vais voir si on peut l’amener ici, peut-être qu’il pourrait aussi dormir à la cuisine, il y fait chaud. Ton père a récolté toutes les céréales, vous avez aidé ?

– Nous avons travaillé même le dimanche.

– Pourvu que l’abbé ne l’apprenne pas.

– Chut, on ne parle pas ainsi d’un homme d’église. La cuisinière m’apprend à lire! Viens.

– C’est un livre, m’a-t-elle dit, toute souriante. La couverture est en ivoire.

– L-a b-i-b-l-e.

– Elle s’est tournée vers moi.

– Je t’apprendrai aussi. Regarde.

Haussée sur la pointe des pieds, j’admirais cette merveille alors qu’elle le feuilletait pour moi.

Voici un S, tout illustré, pour seigneur. Et un A pour apôtre. Un V pour…

Voici un S, tout illustré, pour seigneur. Et un A pour apôtre. Un V pour…

La porte s’est ouverte, l’abbé est entré.

– Que faites-vous avec cette bible? A-t-il hurlé.

La cuisinière nous avait dit qu’il était à une agonie. Il a foncé vers nous, dans sa longue tunique satinée qu’une grosse chaîne en or avec un crucifix encore plus large battait au ventre. J’ai eu peur, j’ai reculé. Il a arraché le livre des mains de ma mère. Ayant d’abord observé la couverture sous tous ses angles, il a ouvert la première page.

– Vous l’avez sali! Vous ne devez pas toucher aux livres, ils sont saints!

Ma mère a fait un bref agenouillement bizarre.

– Excusez-moi, mon seigneur, je ne le ferai plus.

Il a levé la main et il a frappé Maman, qui a fléchi sous la force du coup.

– Vous n’êtes qu’une paysanne demeurée ! Votre domaine, c’est les champs, les bêtes, les saletés !

– Oui, mon seigneur, a répondu ma mère, la tête courbée.

– Une plage rouge s’étalait sur sa joue. De ses yeux presque fermés coulaient quelques larmes. L’abbé s’est assis sur une couche toute couverte de coussins et de tissus veloutés, en caressant les pages du livre. Il regardait les images colorées que ma mère m’avait montrées.

– Quel excellent livre, de la plus belle façon. Il vient de fort loin, l’orient, je crois. J’ai dû vendre des terres pour l’acquérir, hé oui, mais il en valait la peine. Les images des apôtres et de leurs actions saintes me rassérènent l’âme.

– Il a levé la tête et retroussé les babines.

– Et toi, que fais-tu ici ? Tu travailles pour moi?

– Pardonnez-moi, Monseigneur, c’est ma fille qui est venue m’apporter des nouvelles de mes enfants.

– Retourne dans ton bouge, des cloportes comme toi n’ont rien à faire dans ma demeure.

Ma mère m’a chuchoté:

– Va-t-en!

De terreur, je ne pouvais plus bouger.

– Tu es sourde ou idiote ? a rugi l’abbé.

– Monsieur l’abbé, voulez-vous un vin chaud? a balbutié ma mère.

Il a semblé se réveiller.

– Oui, oui, servez-le moi bien épicé, bien miellé.

Il s’est couché sur le côté en nous tournant le dos. Alors, j’ai retrouvé mes sens, et je me suis enfuie à toutes jambes, sans même embrasser ma mère.

Les paysans ont craint l’abbé toute sa vie, il ne leur a jamais fait grâce d’un sou pour ses baptêmes, communions, bénédictions des champs, enterrements. Au contraire, il menaçait les femmes de l’enfer si elles ne faisaient pas cadeau à l’église de leurs meilleurs tissages, de leurs rares bijoux d’argent. Il forçait les hommes à réparer ses bâtiments en pleine récolte. Personne n’osait refuser parce que les nobles auraient envoyé leur milice à la moindre querelle.

Quand l’abbé est mort d’apoplexie, l’assistance est venue nombreuse. Je tendais le cou pour voir qu’il était bien mort. Son corps gisait droit comme un clou dans le coffre ouvert. Tant mieux, il ne retrouverait jamais le sein de sa mère. Son testament a été lu à l’église, après la messe, selon la tradition.

“ Je laisse la moitié de mon domaine à l’église, qui me garantira une messe par trimestre pour le salut de mon âme. L’autre moitié de l’usufruit sera distribuée chrétiennement aux pauvres de la paroisse. Quant à mes esclaves, ils seront tous libérés, en remerciement de leurs bons services, et sans autre condition que d’avoir un souvenir reconnaissant de leur maître. Ils recevront une bourse de huit écus d’or non imposables ainsi que leurs vêtements et écuelle. Mes livres et instruments seront partagés entre les moines du couvent et l’abbé de…”

Ma soeur s’est mise à sangloter bruyamment et le diacre a attendu qu’elle se calme pour continuer sa lecture.