17ème fil: Le départ

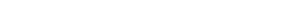

Les hommes avaient la peau brûlée par le soleil. Leurs jambes dépassaient par le bas, leurs cuisses, leurs gros genoux, et par le haut, leurs bras et leurs épaules. Ils ne s’en inquiétaient pas. Maman disait, ne regarde pas. Viens t’asseoir avec tes sœurs. Tu as onze ans, tu n’es plus une petite fille.

Les hommes roulaient des cordes, grimpaient sur le mât, déployaient des voiles, réparaient les rames. Maman disait, arrête de regarder, tu vas te faire du mal. Mes sœurs pleuraient sans cesse, leurs larmes semblaient les empêcher d’admirer les nouveautés du voyage. Ma mère aussi s’abandonnait à son chagrin. Quelques semaines plus tôt, elle s’était plainte amèrement:

– Si notre roi n’avait pas cette manie de conquérir le monde entier, d’un rivage à l’autre de l’Océan, nous n’aurions pas à nous exiler dans un absurde pays grouillant de scarabées. Certes, ton père jouira d’un pouvoir grandement accru, mais moi, quels avantages gagnerai-je? Dans une ville étrangère où on n’aura pas idée de qui nous sommes? Ici, tout le monde connait notre famille et la position proéminente qu’elle occupe depuis la fondation de la ville, sans qu’aucun sang étranger ou roturier n’y ait jamais été mêlé. Rien n’importe autant, ne t’y trompe pas, ni la richesse, ni les connections, ni la beauté ou la clairvoyance. Quand tu parles, à ton accent élégant et à la tournure de tes phrases, on sait tout de suite que tu as été élevée ici, avec les attributs de ton rang. Ta qualité de jeune fille noble serait gâchée à l’étranger. Pourquoi crois-tu que la peine la plus terrible à laquelle les hommes soient condamnés est l’exil ? Si au moins nous nous rendions dans nos proches territoires, mais nous allons débarquer sur un autre continent, où les serviteurs ne parlent pas notre language, ont la peau d’un noir infernal, m’a-t-on dit, et où la terre est inondée chaque année. Tous les jours, je fais des offrandes pour que nous puissions rester, même si tu ne comprends pas.

– Si notre roi n’avait pas cette manie de conquérir le monde entier, d’un rivage à l’autre de l’Océan, nous n’aurions pas à nous exiler dans un absurde pays grouillant de scarabées. Certes, ton père jouira d’un pouvoir grandement accru, mais moi, quels avantages gagnerai-je? Dans une ville étrangère où on n’aura pas idée de qui nous sommes? Ici, tout le monde connait notre famille et la position proéminente qu’elle occupe depuis la fondation de la ville, sans qu’aucun sang étranger ou roturier n’y ait jamais été mêlé. Rien n’importe autant, ne t’y trompe pas, ni la richesse, ni les connections, ni la beauté ou la clairvoyance. Quand tu parles, à ton accent élégant et à la tournure de tes phrases, on sait tout de suite que tu as été élevée ici, avec les attributs de ton rang. Ta qualité de jeune fille noble serait gâchée à l’étranger. Pourquoi crois-tu que la peine la plus terrible à laquelle les hommes soient condamnés est l’exil ? Si au moins nous nous rendions dans nos proches territoires, mais nous allons débarquer sur un autre continent, où les serviteurs ne parlent pas notre language, ont la peau d’un noir infernal, m’a-t-on dit, et où la terre est inondée chaque année. Tous les jours, je fais des offrandes pour que nous puissions rester, même si tu ne comprends pas.

Sur le bateau, elle ne faisait plus de discours. Prostrée, elle se masquait le visage de son voile et endurait, tandis que je me délectais de toutes les nouveautés. Notre confort minime, une couche étroite, quelques coussins, nos simples repas de noix, d’olives et d’eau mélangée de vin me remplissaient d’aises par leur naturel. C’était comme si je la trahissais, d’aimer le voyage. Elle me considérait avec détresse, un rejeton étrange dans lequel resurgissait sans doute la lointaine intervention d’un démon.

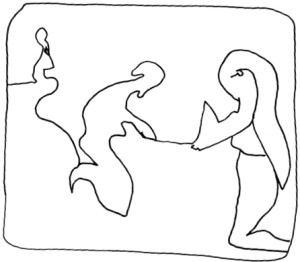

Alors que l’équipage descendait à terre lors des escales, nous restions sur le bateau. Je pouvais quand même apercevoir, en me haussant par-dessus le bastingage, les étonnants bâtiments de bois, moins beaux que chez nous cependant. Les hommes portaient des habits cocasses. Les femmes aussi. Elles travaillaient. Elles vendaient à manger sur le quai, nettoyaient des poissons, réparaient des filets. Quand elles se penchaient, un sein jaillissait parfois de leurs habits, qu’elles remisaient lestement, comme si ce n’était qu’un autre poisson.

Puis nous repartions en mer, le port s’éloignait, devenait de plus en plus petit. Je m’attristais de ne le revoir sans doute jamais, jusqu’à ce que je l’oublie parce nous avions gagné un autre port, avec des maisons différentes, avec des gens aux autres traits, aux autres habits. Après quelques semaines, nous nous sommes éloignés de la côte pour traverser la mer. Il n’y avait que le soleil et l’eau et notre bateau. Le seul monde que j’avais connu jusque là, le monde de mon enfance, avait disparu avec ses lois et ses traditions et ses temples. J’aurais voulu ne jamais arriver, mais Papa nous attendait.